Himmel und Erde (Heaven

and Earth)

Festheft für Karsten

Harries

August 2007

|

Himmel und Erde (Heaven

and Earth) |

|

|

12.

Jg., Heft 1 August 2007 |

| ___Eduard

Führ Cottbus |

Feld und Welt. Zur Phänomenalität des Phänomens |

|

Das Phänomen in der Architektur

Schauen wir uns im Museum ein Bild an oder im Kino einen

Film, so sehen wir Dinge, Menschen, Räume sowie zeitliche Potenzen oder

Verläufe; wir erkennen Ereignisse und Geschichten.

- wie diese drei Wirklichkeiten zueinander stehen, - welche der drei Wirklichkeiten vorrangig ist, und welche abhängig sind, - ob es denn überhaupt eine reine objektive Wirklichkeit gibt, wenn die Zwischenwirklichkeit vorrangig ist, - was dann eigentlich die subjektive Wirklichkeit ist, - ob es sie als zwischenwirklichkeits- und objektfreie Wirklichkeit gibt, oder - ob die subjektive Wirklichkeit letztlich nichts anderes als die subjektive Ordnung der Zwischenwirklichkeit ist.

- sinnlich, - eine Erkenntnis, - ein Sein oder - Vorschein eines Wesens?

-

Als

Wissenschaft des empirisch-dinglichen, materialen Vorhandenseins der

Architektur ist auch die strenge ‚Bauforschung‘ eine Phänomenologie, und

zwar insofern, als sie es ablehnt, über die Beziehung der erscheinenden

Wirklichkeit zu einer hinter oder in ihr liegenden zu spekulieren, wobei

diese Ablehnung zwar nicht in der Nichtakzeptanz eines objektiven Logos,

sondern in der wissenschaftstheoretischen Angst liegt, doch nur einer

subjektiven Hypothese aufzusitzen. Die Phänomenologie der ‚Bauforschung‘

verweigert die Referenz des Phänomens auf eine objektive Wirklichkeit, weil

sie die Gründung der Zwischenwirklichkeit im Subjekt negiert. Die

‚Bauforschung‘ ist somit eine Art positivistischer Phänomenologie.

-

Norberg-Schulz selbst ist spätestens seit der Veröffentlichung von ‚Genius

Loci‘ (1979) (siehe auch Norberg-Schulz 2000) ein Architekturphänomenologe,

dem es auf das ‚deeper meaning‘ (Norberg-Schulz 2000, S. 20) ankommt, der

also eine Gründung des Phänomens in einer überempirischen Wirklichkeit

annimmt. Der genius loci ist ein Phänomen, in dem sich die ‚Teilnahme

an der Wahrheit‘ (Norberg-Schulz 1979, S. 6) zeigt. Neben Norberg-Schulz

wäre hier vor allem Gaston Bachelard (1957) anzuführen, er spricht vom

Phänomen als vom ‚Aufflammen des Seins in der Einbildungskraft‘ (Bachelard

1957, S. 8), auch ihm ist die Referenz

eines Phänomens auf eine ‚über‘ der Empirie liegenden objektiven

Wirklichkeit, vorrangig. Dieses Sein findet sich zwar in der

Einbildungskraft des Menschen ein – nur in der Einbildungskraft, weil Wissen

es zerstört –, es ist aber nicht die Einbildungskraft, die es im Grunde

konstituiert. Bei Norberg-Schulz und Bachelard bringt das Phänomen eine

objektive Überwirklichkeit zur Präsenz, in ihm sind weder die Banalität

seines empirischen Soseins noch Wirklichkeit der Subjektiven wichtig. Dazu

in fast diametralem Gegensatz wird Phänomen als eine geistige Entität, eine

den Gegenstand in seiner Materialität übersteigende Sinnhaftigkeit

verstanden. Architektur ist ideale objektive

Wirklichkeit, Geist. Subjektive Wirklichkeit, als das Konkrete,

Alltägliche, als das Je-für-mich-Richtige, widerspricht der Autonomie der

idealen objektiven Wirklichkeit ebenso wie eine Überbewertung des

Empirischen des Phänomens.

-

Die andere

Gegenposition zu einer Verabsolutierung der Empirizität des Phänomens kappt

eher die Referenz zur überempirischen objektiven Wirklichkeit. Sein und Sinn

gründen nun im Subjekt. Die wissenschaftstheoretischen Ansätze sind hier

aber sehr heterogen.

|

||

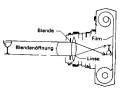

Abbildung 1  Abbildung 2: Wahrnehmungsvorgang nach Descartes 1662 |

Nun wird man schnell sagen,

Dinge und Räume existieren, und man sieht ja schließlich. Das Sehen sei zu

einem großen Teil ein optischer Vorgang, bei dem ein äußerer Gegenstand sich

auf der Retina und dann im Hirn abbildet. Zweifelsohne sieht man das an den Baum gelehnte Fahrrad; man hat es in einiger räumlicher Distanz vor sich und zwar im Modus des Sichtbaren, so wie man eine Sonate im Modus des Akustischen und die „4“ als Lösung der mathematischen Aufgabe, was denn „2 + 2“ sei, als kognitive – und eben nicht als visuelle – Entität hat. Man kommt dazu, das Sehen mit dem Funktionieren eines Fotoapparates zu vergleichen (s. Abbildung 1). Die Grundannahme unserer Vorstellung vom Sehvorgang ist, dass ein optisches Abbild des vor dem Wahrnehmenden befindlichen Gegenstandes über das Auge in sein Hirn gelangt und dort – wie auch immer – identifiziert wird. Seit der Antike wird dieser Vorgang nach den physikalischen Gesetzen der Optik erklärt, findet sich etwa auch bei Descartes und ist heute immer noch Standarderklärung (s. Abbildung 2). Dabei wird das Sehen als ein Rezeptionsvorgang erklärt, was uns heute selbstverständlich ist. In der Antike gab es aber neben dem Verständnis von Sehen als Rezeption durchaus auch die Position, dass Sehen eine Projektion sei, etwa so wie Scheinwerfer (wobei Argument für diese Erklärung u. a. die ‚Scheinwerferaugen‘ bei Katzen waren). Das jedoch meinen wir, heute medizinisch geklärt zu haben; wir wissen, dass die Katzenaugen das von außen einfallende Licht nur stark konzentrieren. Heute gilt die Rezeptionstheorie als selbstverständlich. Weil sie im Grunde physikalisch argumentiert, liegt die Analogie zum nach physikalischen Gesetzen konstruierten Fotoapparat so nahe. Entsprechende Abbildungen und Vergleiche mit Fotoapparaten finden sich immer wieder, selbst in den seriösesten und neuesten Handbüchern der Wahrnehmungspsychologie, obwohl Erwin Panofsky schon 1927 diesen Vergleich kritisiert und in Bezug auf Ernst Cassirer die Perspektive als symbolische Form bezeichnet hat (zu Panofsky wiederum Damisch 1987). Nun muss man bei den entsprechenden Abbildungen feststellen, dass sie nicht aus der Sicht des gerade wahrnehmenden Subjekts gezeichnet sind, sondern aus der Sicht einer von der Seite auf den Vorgang der Wahrnehmung eines Gegenstandes durch eine Person schauenden weiteren Person, die ich einmal als ‚Dritten Mann‘ bezeichnet habe (ausführlicher dazu Führ 2004). Der Dritte Mann ist bei diesen Erklärungen des Wahrnehmens erforderlich, da es hier eine Unbekannte zu viel gibt und etwa die subjektive Verortung eines Gegenstandes bzw. die Annahme seiner Größe nicht anders als durch eine zusätzliche Seitensicht erklärt werden kann. Man muss aber diese Erklärung auch noch weiter und grundsätzlicher in Frage stellen. Was man bei der Wahrnehmung eines Weinglases oder eines Pfeils sieht, ist – wie die Zahl 4 bei der Lösung der mathematischen Aufgabe, was denn „2 + 2“ sei, oder wie bei der Wahrnehmung von Musik – keine optische Angelegenheit. Es gibt kein Licht im Hirn. Nur der Vorgang bis zum Auftreffen auf die Retina kann optisch erklärt werden; und das verstehen wir heute nicht mehr als Sehen. Wenn man das Sehen also als rein optischen Vorgang im Sinne der physikalischen Optik verstehen würde, müsste man eingestehen, dass Menschen nicht sehen können. Und wenn wir vermeinen, gerade einen Gegenstand sehend wahrzunehmen, dann ist er nicht gesehen im Sinne einer optischen Definition. Eine optische Erklärung trägt damit nichts zur eigentlichen Erklärung des Sehens als kognitives bewusstes subjektives Haben eines Gegenstandes in seiner Sichtbarkeit bei. Das Sehen findet nicht vor der Retina statt, sondern beginnt mit dem Auftreffen auf der Retina und mit den dortigen Verarbeitungsmechanismen und setzt sich dann in zentral-cerebralen Vorgängen fort. Lassen Sie mich diese Aussagen in aller Knappheit physiologisch noch ein wenig erläutern und belegen. Die Zellen auf der Retina sind nicht die Enden (oder Anfänge) von optischen Leitungen, sondern wandeln die Lichtimpulse in elektro-chemische Impulse um; das auf die Retina auftreffende optische Muster wird in elektro-chemische Vorgänge übersetzt. Sie sind selektiv (sie reagieren nur auf einen kleinen Ausschnitt des Spektrums der Lichtwellenlängen) und sind alles andere als simple Weiterleitung. |

|

Abbildung 3: Reaktionen von Zellen der Retina auf einen Lichtimpuls  Abbildung 4: Chiasma |

Wie man in Abbildung 3 sieht, erzeugt ein Lichtimpuls von

bestimmter Stärke und Dauer (siehe die schwarzen Blocks oben und unten auf

der rechten Seite der Reaktionsableitungen) in den vielen unterschiedlichen

Zellen auf der Retina (es gibt nicht nur Stäbchen und Zäpfchen) sehr

unterschiedliche Reaktionen, die zudem in einer sehr eigenartigen Weise dann

weiterverarbeitet und topografisch verortet werden. Besonders deutlich wird

diese Aufteilung beim so genannten Chiasma (s.

Abbildung 4), der Aufteilung der linken und rechten Retinaflächen

auf unterschiedliche Hirnhälften. Alle Impulse aus den Zellen der rechten Seite beider Augenhintergründe werden in die rechte Hirnhälfte, die aus den beiden linken Seiten in die linke Hirnhälfte geleitet. Dadurch wird (wegen der Umkehrung der Strahlen) die linke Hälfte der Welt in die rechte Hirnhälfte, die rechte Hälfte der Welt in die linke Hirnhälfte geleitet. Stehe ich also als Radfahrer an einer Straßenkreuzung und schaue geradeaus, so habe ich die rechts einmündende Straße in meiner linken Hirnhälfte und die von links einmündende Straße in meiner rechten Hirnhälfte. Fährt ein Auto von rechts nach links, so werden die Lichtreflexionen von ihm zuerst in meine linke Hirnhälfte transportiert und dann, wenn es meine Straße gekreuzt hat, in die rechte Hirnhälfte. Sehen ist also nichts anderes als spezifisches ‚Brisseln‘ an verschiedenen Stellen im Hirn. Das vermeintlich in der Wahrnehmung vor einem stehende visuelle Ding ist weder optisch noch vor mir, sondern eine elektrochemische Erregtheit des Hirns. Nun könnte man meinen, dass dies nichts zum Verständnis von Phänomen beitrage, es handele sich ja auch nur um Medizin und nicht um Philosophie, um ‚brain‘ und nicht um ‚mind‘, um Naturwissenschaft und nicht um Phänomenologie. Die Physiologie der Wahrnehmung würde begründen, ein Phänomen (‚Brisseln‘) als rein subjektiven Vorgang und Ereignis zu verstehen. Wobei – die alte Unterscheidung zwischen subjektiv als mit dem Subjekt zu tun habend und subjektiv als zwischen den Subjekten individuell unterschieden aufnehmend – dies medizinisch als Vorgang im ersten Sinn belegt ist, der Vorgang ist bei allen Menschen gleich (wenn sie keinen medizinischen Defekt haben). Gleichwohl haben wir das an unterschiedlichen Stellen im Hirn sich vollziehende elektrochemische Geschehen nicht als ‚Brisseln‘ im Hirn, sondern als spezifischen visuellen Gegenstand vor uns. Es handelt sich offensichtlich um eine Projektion, nicht um eine Rezeption. So grundsätzlich hätten wir die Projektionstheorie nicht abtun sollen; wir können sie allein als optische Theorie abtun. Eine bisher schlüssige Erklärung – im Bereich der visuellen Wahrnehmung und unter Umgehung eines Bezugs auf physiologische Vorgänge – gab der Wahrnehmungspsychologe J. J. Gibson in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Wahrnehmung ist der Entwurf einer Welt auf Grund eines durch die Reflexion der Oberfläche der Dinge und ihrer art- und lagespezifischen Ausdifferenziertheit in der Mikrostruktur (Gradienten) erzeugten visuellen Feldes (ausführlicher dazu Führ 2004). Welt muss entworfen werden, um Welt sein zu können. Zugleich aber ist dieser Entwurfsvorgang allgemein psychologisch, d. h. ein Vorgang, den alle Menschen mit gesundem Gehirn gleich ausführen. Damit ist er subjektiv objektiv, will sagen – er ist ein Vorgang im Menschen, aber bei allen Menschen gleich. Diese Gleichheit ist Basis unseres gegenseitigen Verstehens und Basis erfolgreicher Handlungskooperation. Mit der Wahrnehmungspsychologie von Gibson gelingt auch die Erklärung, warum wir beim Besuch eines Kinos auf der Leinwand nicht nur sich bewegende Farbflecken sehen, sondern eine erzählte Welt, und warum diese Welt nicht Ergebnis einer individuellen Willkür ist, sondern von allen Besuchern gleich generiert wird. Das Muster der Farbflecken und ihre spezifischen Transformationen sind im Prinzip nichts anderes als die Muster der Farbflächen und ihre Transformationen bei der Wahrnehmung einer dreidimensionalen Außenwelt. Mich interessiert nun der Übergang vom visuellen Feld zu einer Welt. Die Entstehung eines Phänomens Gibson erläutert diesen Unterschied an einer bereits bei Mach abgebildeten Zeichnung (siehe zunächst Abb. 5 links). Das visuelle Feld ist (Mach und Gibson berücksichtigen hier nicht die bereits von Panofsky festgestellte Verzerrung der Linien aufgrund der Konkavität der Retina) die Wiedergabe des Retinabildes vor jeder Wahrnehmungsleistung durch das Wahrnehmungssubjekt. Es ist ein zweidimensionales Bild (den Feldcharakter nimmt man besonders gut wahr, wenn man nun vom linken Teilbild auf das rechte umgedrehte Teilbild schaut) ohne jede räumliche Tiefe, ohne jede Ding-Identifizierung und ohne jegliche Bedeutung. Die visuellen Gegebenheiten des visuellen Feldes sind zweidimensional. Die visuelle Welt hingegen entsteht durch Identifikation der Flecken als bestimmte Dinge und in bestimmtem Raum. Das visuelle Feld schlägt in die visuelle Welt um, indem ich die Dinge identifiziere, sie als Oberflächen nehme und damit zugleich Raum konstituiere und sie in diesem Raum verorte. Wir sehen in der visuellen Welt, dass Ernst Mach ein spartanisch eingerichtetes Arbeitszimmer (ohne Teppich und Gardinen) hat, keinen Schreibtisch, aber einen sehr bequemen Sessel. Wir sehen, dass er den Stift bewegen wird, und dass er aufstehen könnte, etwa um das Fenster zu öffnen. |

|

Abbildung 5 |

Und

ich komme nun zu meinem Experiment (s. Abbildung 5).

Literatur: Gaston Bachelard; La Poétique de l'espace; Paris 1957 (dt. Poetik des Raumes; München 1960). Otto Friedrich Bollnow; Mensch und Raum; Stuttgart Berlin Köln Mainz 1963. Ernst Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen (1923); Darmstadt 1953. Hubert Damisch; L’origine de la perspective; Paris 1987 (engl 1994). Rene Descartes, De Homine, 1662. Eduard Führ; Die Rezeption von Heideggers 'Bauen Wohnen Denken'; in: E.F. (Hg); Martin Heideggers Grundlegung einer Phänomenologie der Architektur; Münster, New York 2000 Eduard Führ; Ja, kann man denn Räume überhaupt bauen? In: Wolkenkuckucksheim – Cloud-Cuckoo-Land – Vozdushnyi Zamok (http://www.cloud-cuckoo.net) 9. Jg. Heft 1 (2004). J. J. Gibson: Die Wahrnehmung der visuellen Welt (1950); Weinheim 1973. Roland Günter, Wessel Reinink, Janne Günter; Rom – Spanische Treppe : Architektur, Erfahrungen, Lebensformen; Hamburg 1978. Christian Norberg-Schulz; Intentions in Architecture, Oslo 1963 hier zitiert nach der MIT Veröffentlichung, Cambridge MA 1965 (deutsch als ‚Logik der Baukunst‘ veröffentlicht: Bauwelt-Fundamente, Band 15, Berlin Frankfurt Wien 1965). Christian Norberg-Schulz; Genius loci. Paesaggio, ambiente, architettura; Milano 1979 (dt. Genius loci. Landschaft, Lebensraum, Baukunst; Stuttgart 1982). Christian Norberg-Schulz; Architecture. Presence, language and place; Milan 2000. Silke Ötsch; Überwältigen und Schmeicheln. Der menschliche Körper im Visier der Planer; Weimar 2006. Ernst Panofsky ; Perspektive als symbolische Form; in: Beiträge der Bibliothek Warburg 1924–25, Leipzig Berlin (wiederabgedruckt in: E. P.; Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft (Hg. von Hariolf Oberer und Egon Verheyen); Berlin 1964, S. 99-167 Stehen Eiler Rasmussen; Architektur Erlebnis; Stuttgart 1980 (dänische Originalausgabe 1959). Joachim Ritter, Karlfried Gründer (Hg); Historisches Wörterbuch der Philosophie Bd. 7; Basel 1989.

Jean-Paul Sartre; Das Sein und das Nichts. Versuch einer

phänomenologischen Ontologie (1943); Reinbek 1966. |

|

| feedback | ||